Kreis Lippe. Das Hermannsdenkmal ist eines der bekanntesten Nationaldenkmäler und die größte Statue Deutschlands. Es erinnert an den Cheruskerfürsten Arminius, der im Jahr 9 nach Christus die römischen Legionen unter Publius Quinctilius Varus in der sogenannten „Varusschlacht“ besiegte.

Diese Tat wurde im 19. Jahrhundert als Symbol für deutschen Freiheitswillen und nationale Einheit interpretiert – insbesondere im Kontext der deutschen Einigungskriege und auch später von den Nationalsozialisten.

Das Denkmal war von Anfang an politisch aufgeladen. Es sollte ein Zeichen der nationalen Identität sein, einer Identität, die im 19. Jahrhundert noch im Entstehen begriffen war. Nach der Reichsgründung 1871 wurde es zu einem Ausdruck des neu gewonnenen Nationalstolzes. Die Figur Hermanns – mit Schwert und Blick gen Westen – wurde als ein mythischer Verteidiger des „deutschen Volkes“ gegen ausländische Unterdrückung gedeutet.

Vereinnahmung durch die Nationalsozialisten

In der Zeit des Nationalsozialismus wurde das Hermannsdenkmal erneut politisch instrumentalisiert. Die Nazis sahen in Arminius/Hermann einen „Ur-Germanen“, der das germanische Volk vor der „fremdländischen“ römischen Kultur bewahrt habe – ein Narrativ, das hervorragend zur NS-Ideologie vom „reinen Blut“, „germanischer Überlegenheit“ und der Ablehnung westlich-römischer Einflüsse passte.

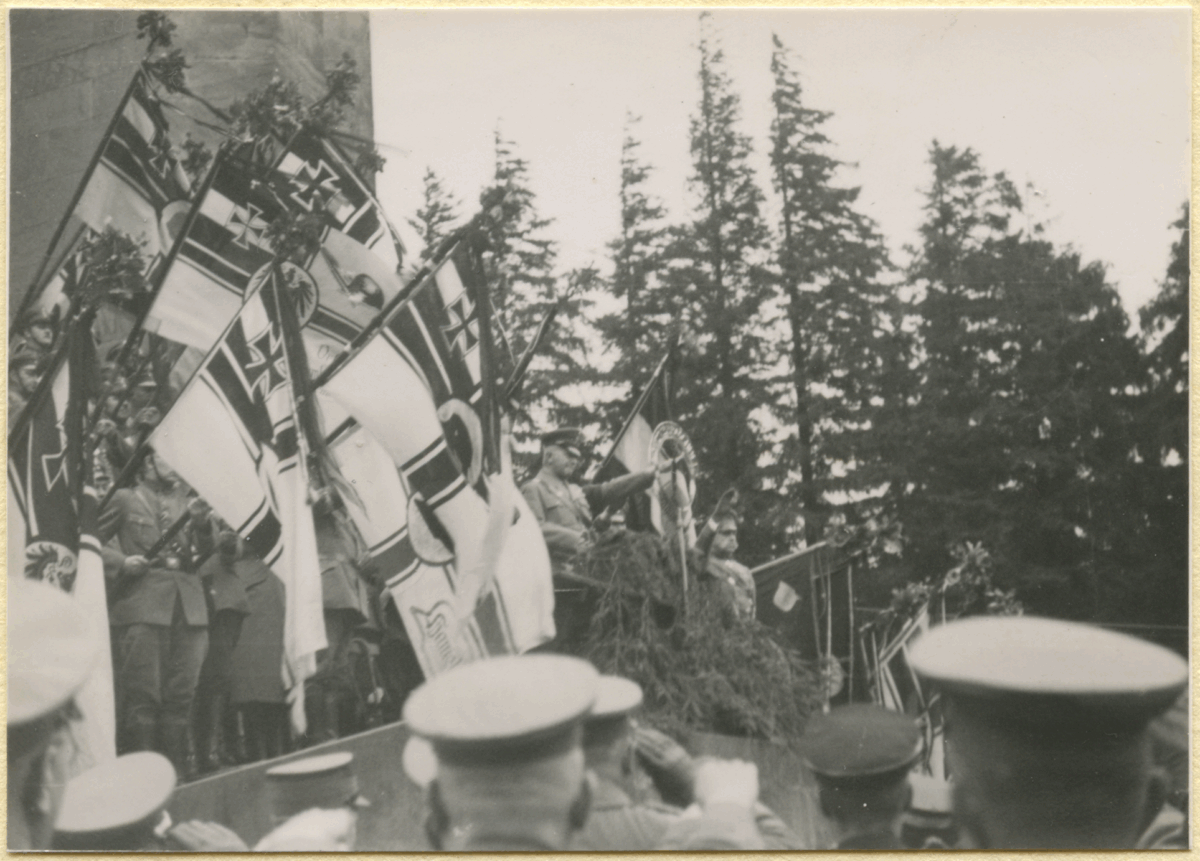

Das Denkmal wurde zu einem Ort nationalsozialistischer Feierlichkeiten. Insbesondere die Hitlerjugend und die SS organisierten dort Aufmärsche, Fackelzüge und propagandistische Großveranstaltungen. Es diente als Kulisse für die Verherrlichung eines „heroischen“ Germanentums und wurde als Symbol für die angebliche historische Bestimmung der Deutschen zur Führung Europas verklärt.

Die Nationalsozialisten konstruierten eine direkte Linie vom Arminius-Mythos über Bismarck bis hin zu Hitler – als Fortsetzer eines angeblich jahrtausendealten Kampfes der „germanischen Rasse“ gegen „fremde Mächte“. Dabei wurden historische Fakten bewusst verzerrt oder ignoriert, um das Denkmal ideologisch aufzuladen.

Hermann als „Wahlkampfhelfer“

Den Nationalsozialisten kam das Hermannsdenkmal daher wie gelegen für ihre Propagandazwecke. Dies zeigte sich besonders im Wahlkampf zur Lippischen Landtagswahl im Januar 1933, die zum entscheidenden Schritt auf dem Weg zur Machtergreifung werden sollte. Auf Wahlplakaten präsentierte sich Hitler als der „neue Hermann“ und „Befreier Deutschlands von der roten Fremdherrschaft“.

Unter dem Slogan „Macht frei das Hermannsland“ warb die NSDAP gezielt um Unterstützung in der lippischen Bevölkerung. Dabei wurden das Hakenkreuz und das Hermannsdenkmal bewusst inszeniert – mit klarer ideologischer Botschaft. Die Figur des Cheruskerfürsten diente dabei als identitätsstiftendes Element, das regionalen Stolz mit nationalsozialistischer Propaganda verknüpfen sollte: Hermann, der mit erhobenem Schwert den Weg freimacht – nun interpretiert als Vorkämpfer eines „nationalsozialistischen Lippe“.

Diese bildhafte Verbindung wurde nicht nur plakatiert, sondern auch inhaltlich in zahlreichen Reden und Aufrufen propagandistisch aufgeladen.

So appellierte etwa der Gauleiter der NSDAP Westfalen-Nord, Alfred Meyer, im Dezember 1932 an seine Parteianhänger: „Euer schönes Land, das herrliche Hermannsland, wird jetzt der Schauplatz eines Entscheidungskampfes, der siegreich beendet werden muss. Es gilt, Lippe von dem roten Regiment zu befreien, es gilt, die Schande von 1918 auch hier zu liquidieren, es gilt, Lippe dem Kranz der Staaten einzufügen, die, wie Anhalt, Thüringen, Braunschweig und Mecklenburg, in nationalem und sozialem Geist regiert werden. Seit Jahr und Tag ringt Ihr um die Macht in Lippe, mit unzähligen Opfern an Gut und Blut. Mit beispiellosem Fanatismus habt Ihr die Bewegung von Sieg zu Sieg geführt. Der letzte Wahlkampf gab Euch die Genugtuung, dass die Partei als die stärkste aus dem Kampf hervorging. Einen stolzen Sieg errangen dann unsere Kampfgenossen in Müssen und gaben damit zum Schrecken unserer Gegner für den Wahlkampf den siegreichen Auftakt. Der Sieg von Müssen muss sich in jeder Stadt und in jedem Dorf Lippes wiederholen. Der Sieg in Müssen wurde errungen, weil jeder Parteigenosse sein Letztes hergab. (…)“

Für Hitler und Goebbels war der Besuch des Hermannsdenkmals bei Wahlkampfauftritten in Lippe Teil eines bewusst inszenierten Programms. Das Monument wurde als symbolträchtige Kulisse genutzt, um nationalistische Botschaften zu verstärken und die vermeintliche historische Tiefe ihrer Ideologie zu untermauern.

Joseph Goebbels notierte in seinem Tagebuch: „Nachmittags zum Hermannsdenkmal. Steht ganz im Nebel und wirkt so grandios. Massig und drohend. Wie ein gutes Denkmal und in der Idee fabelhaft. Trotzig gegen Frankreich. Das ist ja immer die Linie deutscher Politik gewesen.“

Nach 1945: Distanzierung und neue Deutung

Nach dem Zweiten Weltkrieg geriet das Hermannsdenkmal in einen Zwiespalt. Einerseits blieb es ein architektonisch und historisch bedeutsames Bauwerk, andererseits war es durch die nationalsozialistische Vereinnahmung ideologisch belastet. In den Nachkriegsjahrzehnten wurde es eher gemieden oder als Relikt vergangener Zeiten betrachtet. Erst in den vergangenen Jahrzehnten setzte eine differenziertere Auseinandersetzung ein.

Heute bemühen sich Historiker und Kulturinstitutionen darum, das Hermannsdenkmal in einen breiteren historischen Kontext zu stellen. Es wird nicht mehr nur als Symbol nationaler Stärke, sondern auch als Beispiel für die Wandlungsfähigkeit historischer Mythen und deren politische Instrumentalisierung verstanden.

Das Hermannsdenkmal ist mehr als nur ein steinernes Monument – es ist ein Spiegel deutscher Geschichte. Seine Vereinnahmung durch die Nationalsozialisten zeigt, wie historische Symbole für politische Zwecke missbraucht werden können. Der kritische Umgang mit diesem Erbe bleibt eine wichtige Aufgabe historischer Bildung.