Es war einmal – genauer gesagt im Jahr 9 nach Christus –, da hatten die Römer mal wieder große Pläne: Straßen bauen, Steuern eintreiben, Germanien zivilisieren. Das Problem: Germanien wollte nicht.

Und mittendrin: Hermann der Cherusker. Jung, ehrgeizig, vom römischen Militär ausgebildet – aber mit Hang zu Überraschungspartys im Wald. Hermann war der Typ, der mit einem Augenzwinkern sagte: „Varus, gib mir meine Legionen wieder!“ – und dann dafür sorgte, dass die nie wieder gefunden wurden.

Das Lied „Als die Römer frech geworden“ erzählt genau davon. Mit einem Refrain, der so eingängig ist, dass man glaubt, er sei damals schon in der Taverne gesungen worden, und mit einer Geschichte, in der das große Rom mal ordentlich auf die Rüstung bekommt – von ein paar Germanen mit Holzknüppeln und Waldbekanntschaft.

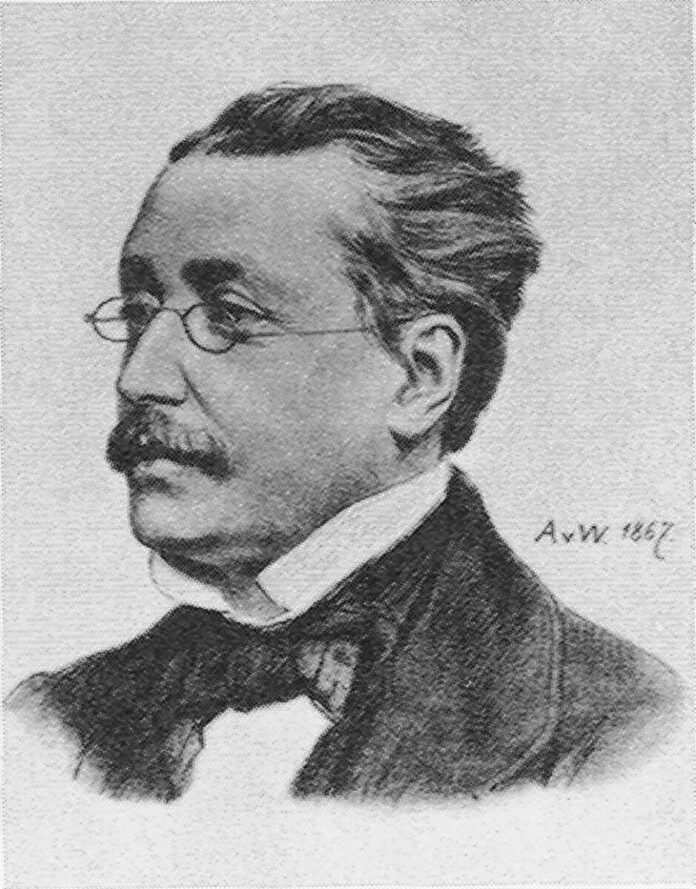

Verfasst hat das Ganze Joseph Victor von Scheffel im Jahr 1848 – damals ein junger Jurastudent mit Humor, Bart und einem gesunden Misstrauen gegenüber übertriebenem Nationalstolz. Sein Text, erstmals 1849 unter dem Titel „Die Teutoburger Schlacht“ in den „Fliegenden Blättern“ erschienen, erzählt das Drama um die Varusschlacht nicht mit Pathos, sondern mit Pointen.

Was steckt dahinter – historisch gesehen? Die Römer, unter der Führung von Publius Quinctilius Varus, wollten Ordnung in ein Gebiet bringen, das sich eher für Unordnung begeisterte. Die Germanen, angeführt von Hermann, hatten keine Lust auf Steuern, Straßen und Salat mit Öl – sie setzten lieber auf Bäume, Bündnisse und überraschende Wetterverhältnisse. Der Schauplatz: Irgendwo zwischen Bäumen, Matsch und schlechter Laune. Wahrscheinlich bei Kalkriese – sicher aber da, wo das Lied am lautesten gesungen wird. Thusnelda, Hermanns Frau, war übrigens nicht begeistert von all dem. Während er mit List und Laub im Wald rumturnte, hatte sie daheim genug zu tun. Man munkelt, sie habe mehr mit dem Haushalt als mit Heldenmut am Hut gehabt.

Warum dieses Lied so beliebt ist? Weil es das ewige Thema aufgreift: der Kleine gegen den Großen, der mit dem Hirn gegen den mit dem Helm. Weil es feiert, wie man mit Teamgeist, Schlamm und einem Hang zur Improvisation einen Weltmacht-Vertreter so sehr aus dem Konzept bringt, dass er bis heute in den Geschichtsbüchern als mahnendes Beispiel dient.

Und weil’s einfach Spaß macht, im Takt mitzusingen, wie die Römer sich im Wald verlaufen haben. Das Lied wurde, ausgehend von Studentenkreisen, rasch populär. Früh tauchten zwei zusätzliche Strophen auf, für die die Verfasserschaft Scheffels möglich, aber nicht gesichert ist, eine zum Cheruskerfrühstück und eine als Abschluss, beide betont bierselig:

„Hui, da gab’s westfäl’schen Schinken,

Bier soviel man wollte trinken,

Auch im Trinken blieb er Held,

Doch auch seine Frau Thusneld

Soff als wie ein Hausknecht.“

„Wem ist dieses Lied gelungen?

Ein Studente hat’s gesungen.

In Westfalen trank er viel,

Drum aus Nationalgefühl

Hat er’s angefertigt.“

In den 1860er-Jahren war in Deutschland einiges los – vor allem die Frage: „Können wir jetzt endlich mal einen eigenen Nationalstaat haben, oder was?“ Die Leute waren ungeduldig, die Fürstentümer zickig, und Preußen grinste still in sich hinein und polierte schon mal die Pickelhauben.

König Wilhelm von Preußen – später bekannt als Wilhelm I., der mit dem Bart, nicht zu verwechseln mit Wilhelm Tell – machte 1869 einen Ausflug zum unfertigen Hermannsdenkmal bei Detmold. Was er da sah, war … na ja, viel Sockel, wenig Held. Die Statue fehlte, aber immerhin stand schon das Fundament. Man munkelt, er sagte sinngemäß: „Na, da geht doch noch was.“

Dann kam 1870 der Krieg gegen Frankreich, man gewann, man gründete 1871 das Deutsche Reich – und plötzlich war der Hermann voll im Trend. Der bis dato halbnackte Germanenfürst auf halbfertigem Podest wurde über Nacht zum Superstar des neuen Kaiserreichs. Also: Statue fertig, Sandalen poliert, Schwert gehoben – am 16. August 1875 wurde das Denkmal feierlich eingeweiht. Im Geiste ganz klar: antifranzösisch, antirömisch – aber bitte mit Hymne!

Und siehe da: Scheffels Studentenulk – ursprünglich ein ironischer Kneipen-Hit – schaffte es plötzlich auf die Playlist der Reichsgründungsfeierlichkeiten. Nur die letzte Strophe wurde vorsichtshalber ausgetauscht, vermutlich damit der Kaiser beim Singen nicht über „Hausknechte“ und „westfäl’schen Schinken“ stolpert.

Wer diese neue, staatstragende Strophe geschrieben hat, weiß keiner so genau. Nur so viel ist sicher: Scheffel selbst nickte sie ab – vielleicht mit einem leicht schrägen Lächeln und einem stillen Gedanken wie: „Na, wenn ihr unbedingt wollt, dass mein Bierlied zur Kaiserhymne wird – bitte. Aber beschwert euch nicht über die Thusnelda-Strophe!“

Also: Stimmen ölen, Schwerter beiseitelegen – und alle gemeinsam: „Als die Römer frech geworden – in Germanien einmarschiert…“