Lemgo. Der gebürtige Zwickauer Jakob Springfeld wird vom Studentenmagazin Zeit campus zu den 100 wichtigsten Ostdeutschen gezählt. In Stuttgart hat der 23-Jährige die Theodor-Heuss-Medaille für besonderes Engagement für Demokratie und Bürgerrechte erhalten.

Hunderte Lesungen hat der Politik- und Soziologie-Student in Ost- und Westdeutschland absolviert – seine Auftritte könnte man als Weckruf für die Zivilgesellschaft deuten, aus der Lethargie ins Handeln zu kommen.

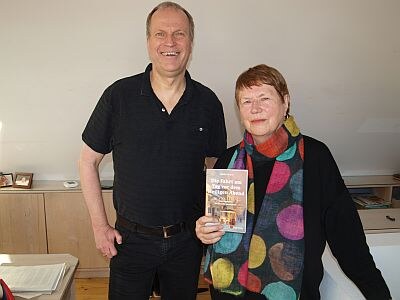

Am Dienstag, 30. September, kommt Jakob Springfeld nach Lemgo und liest um 19 Uhr im St. Nikolai Gemeindehaus an der Papenstraße 17 aus seinem aktuellen Buch „Der Westen hat keine Ahnung, was im Osten passiert“. Der Eintritt für Schüler und Studenten ist frei.

Vorab spricht er im LWZ-Interview über eben dieses Engagement, das sein Wirken auszeichnet.

LIPPISCHE WOCHENZEITUNG (LWZ): Sie engagieren sich schon seit etlichen Jahren für die Demokratie und gegen Rechts – wie kam es dazu?

Jakob Springfeld: Primär kam dies durch meine Eltern, die sich in der Arbeit für Geflüchtete engagiert haben und auch mein Kumpel Mustafa hat dazu beigetragen; durch ihn habe ich erfahren, was es heißt von Rassismus betroffen zu sein – das hat mich ziemlich stark politisiert, ich bin zu Protesten gefahren, habe dann auch die ersten Fridays-for-Future-Demos in Zwickau mitorganisiert und so kam eins zum anderen.

LWZ: Als wie beängstigend haben Sie das Auftreten der Rechten in Ihrer Heimatstadt Zwickau erlebt?

Springfeld: In der extrem-rechten Szene ist unsere Adresse bekannt, und vom Herumschubsen im Club bis zu Hassnachrichten, mit Morddrohungen gegen meine Mutter und mich, habe ich da schon so einiges erlebt; auch musste hin und wieder eine Lesung von der Polizei geschützt werden, da größere Gruppen von Neonazis vor den Lese-Locations standen.

Ich könnte mich zurückziehen, um mich den Anfeindungen nicht mehr aussetzen zu müssen, aber Menschen mit Migrationshintergrund, die in Zwickau leben, die können das nicht und letztendlich sollten wir nicht vergessen, dass wir doch viele sind, die mit diesen Dingen zu kämpfen haben und wir können uns gegenseitig stärken und dazu möchte ich beitragen.

LWZ: Sind Demokratiefreunde und AfD-Gegner zu schlecht vernetzt?

Springfeld: Das ist manchmal ein bisschen paradox: Einerseits verschlechtern sich die Wahlprognosen stetig, trotzdem würde ich sagen, dass die Vernetzung, beispielsweise in Sachsen, bedeutend besser geworden ist, als sie das vor fünf Jahren war. Und wenn man sich die Breite der Christopher Street Days anschaut, die dieses Jahr auch gerade im ländlichen Raum stattgefunden haben, da gibt es also auch durchaus positive Entwicklungen. Aber natürlich ist die Vernetzung unbedingt noch ausbaufähig.

LWZ: Halten Sie Ihre Generation für zu sorglos bis uninteressiert?

Springfeld: Ich glaube, dass viele Menschen sich zurzeit ein Stück weit ohnmächtig fühlen, weil so viele Krisen stattfinden und man durch Social Media auch von all diesen Krisen erfährt – da kann man schon das Gefühl bekommen, gegen all das eh nichts ausrichten zu können.

Und was die extreme Rechte betrifft, da sehe ich, wie sie gerade bei jungen Leuten als „cool“ gilt. Um ein Beispiel zu nennen: Ich habe bei Leipzig in einer neunten Klasse gelesen und im Anschluss hat sich eigentlich niemand getraut eine Frage zu stellen, die wurden dann anonym schriftlich gestellt und eine dieser Fragen lautete: „Warum wird soviel über die Ermordung der Juden gesprochen, aber nicht über die Rheinwiesenlager (Anm. d. Red. Laut Verschwörungstheorie sollen eine Million deutscher Kriegsgefangener von den Alliierten umgebracht worden sein); die anwesende Lehrerin sagte eher lobend, dass der Schüler dies doch wenigstens nur aufgeschrieben habe, anstatt laut herumzupöbeln. Das zeigt ganz klar, wie tief die Ansprüche dort gesunken sind und dass solche Entwicklungen leider immer normaler werden.

LWZ: Wie lebendig ist unsere Demokratie noch?

Springfeld: Wir sollten uns, trotz aller Probleme, unserer Privilegien bewusst sein, dass wir unsere Meinung frei äußern können, wir freie Wahlen haben und uns politisch engagieren können – nur auf die da oben zu schimpfen verändert gar nichts. Natürlich kann ich den Frust über politische Entscheidungen verstehen, und die Ost-Westungleichheit besteht nach wie vor, die Gehälter sind niedriger, Ostdeutsche sind viel weniger in hohen Ämtern repräsentiert – aber dieses Missverhältnis sollte nicht als Legitimation genutzt werden, um antidemokratische Kräfte groß zu machen.

LWZ: Welche Mittel nutzt die AfD, um beim Wähler anzukommen?

Springfeld: Ich würde sagen, in erster Linie die leichte Ansprechbarkeit und auch die kontinuierliche Präsenz; wenn ich an meine Heimatstadt Zwickau denke, da steht die AfD auch auf dem Marktplatz, wenn keine Wahlen anstehen, einmal die Woche in der Innenstadt und sie ist dort öffentlich sichtbar – das schafft keine der anderen Parteien auch nur ansatzweise. Außerdem sind sie auf Social Media sehr präsent.

LWZ: Nach Ihrem ersten Buch „Unter Nazis“ haben Sie nun erneut zur Feder gegriffen – das Buch trägt den etwas provokanten Titel „Der Westen hat keine Ahnung, was im Osten passiert“ – warum dieser Titel?

Springfeld: Diesen Eindruck habe ich gewonnen, als ich mit dem ersten Buch auf Lesereise im Westen unterwegs war. Viele Menschen waren tatsächlich unangenehm überrascht bis bestürzt. Was ich vor allem mit dem aktuellen Buch bezwecken möchte, ist, dass wir, statt die Verantwortung für die Misere zwischen Osten und Westen hin und her zu schieben, gemeinsam lösungsorientiert handeln.

Das Problem Rechtsextremismus geht uns alle an, das haben gerade die Kommunalwahlen in NRW eindrücklich belegt. Die extreme Rechte ist auch im Westen schon lange dabei, Bodenhaftung zu bekommen. Zugespitzt könnte man es so formulieren, dass Westdeutschland politisch dem folgt, was einige Jahre zuvor in Ostdeutschland installiert wurde.

LWZ: Wie halten Sie es bei Ihren Lesungen: Sprechen Sie mit AfD-Sympathisanten?

Springfeld: Ich versuche, gerade bei Schullesungen, dass die Diskussionsrunde nach der Lesung von einzelnen rechten Kids nicht so gestört wird, dass nur über extrem rechte Talkingpoints gesprochen wird, anstatt zum Beispiel über Ideen, wie eine Anti-Diskriminierungs-AG gegründet werden könnte. Wenn sich nach einer Lesung aber AfD-Fans zu mir wagen, um mit mir zu sprechen, freut mich das, und gerade bei jungen Leuten merke ich, dass das Weltbild noch kein gefestigtes ist.

LWZ: Die Friedens- und Klimaschutzbewegung wird mittlerweile mit wesentlich weniger Wohlwollen betrachtet – was halten Sie für ausschlaggebend?

Springfeld: Aus zivilgesellschaftlicher Sicht kann ich sagen, dass es auch im Osten viele Fridays-for-Future-Bewegungen gegeben hat, nur hatten sie recht schnell mit erheblichem Gegenwind zu kämpfen. Gesamtgesellschaftlich haben wir natürlich multiple Krisen erlebt, von der Corona-Pandemie bis zur Invasion in der Ukraine.

Ich würde aber auch eine Partei wie die CDU mit zur Verantwortung ziehen, die sich in nebensächlichen Themen wie zum Beispiel dem Bürgergeld verloren hat, und das auf eine sehr populistische Art und Weise. Solcherlei Dinge dürfen kein Vorwand sein, um nicht mehr über Klimaschutz reden zu müssen.

LWZ: Wie groß ist Ihre Verzweiflung und wie groß Ihre Hoffnung?

Springfeld: Das ist bestimmt von der Tagesform abhängig. Mir fällt es schon schwer, immer den motivierten Typen zu zeigen, da ich das nicht immer bin. Was mich immer wieder motiviert ist, wenn bei Lesungen, wie jüngst in Pirna, von Bedrohungen von rechts in der Kommunalpolitik berichtet wird und ich merke, wie diese gemeinsame Angst und Sorge nicht demotivierend ist, sondern allen Anwesenden eher das Gefühl gibt, dass es viele Schultern sind die dies gemeinsam tragen und diese Gemeinschaft macht stark. Und gerade in ländlichen Gebieten so viele engagierte Leute zu treffen, gibt einem Kraft und Hoffnung.

Das Gespräch führte Mathias Lindner.