Kreis Lippe. Im Rahmen einer internationalen Kooperation untersuchen Archäologen des Lippischen Landesmuseums Detmold zusammen mit Studenten und Wissenschaftlern der Universität Cardiff (Wales) die Wallburg am Piepenkopf.

Der Piepenkopf ist eine in der Eisenzeit, eventuell auch schon in der Bronzezeit, also circa 800 bis 350 vor Christus errichtete Anlage. Sie befindet sich im Bereich der Gemeinde Dörentrup. Wie diese gibt es noch einige weitere Anlagen in der Nähe, sowie ähnliche in Süddeutschland.

Warum sie entstanden, wer darin gewohnt hat und welche Aufgabe sie hatten, ist noch weitgehend unerforscht, sagt Soziologe Martin Weinel, der als Lehrkraft der britischen Universität und Übersetzer eine Führung durch die Ausgrabungen begleitet. Seit 2017 ist die Archäologische Abteilung der Cardiffer Uni jedes Jahr mit Studenten dort.

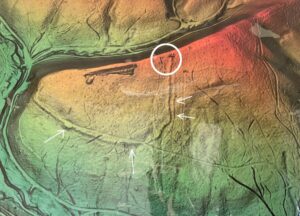

Das Gebiet der Wallburg ist auf einem Bodenscan sichtbar rund sieben Hektar groß. Die Ausgrabungsfläche stellt derzeit also nur einen ganz kleinen Teil der Anlage dar. „Es geht hier weniger um Keramik oder Knochenfunde, dazu ist der Boden viel zu sauer. Alles Organische ist da nicht mehr zu finden“, berichtet der sachkundige Führer.

Bei der Grabung gehe es vielmehr darum, herauszufinden, wie groß die Anlage war und wie sie aufgebaut wurde. So kommen in den Steinwällen zum Beispiel in regelmäßigen Abständen Vertiefungen vor, die darauf hinweisen, dass dort sehr große und massive, in den Wall eingebaute Baumstämme gestanden haben müssen.

Ein kleines Stück weiter sind die Archäologen auf eine Anlage gestoßen, die möglicherweise eine Art Friedhof oder Opferplatz gewesen sein könnte. Zumindest würden die grabähnlichen Mulden darauf hinweisen. Auch vermuten die Fachleute, dass die Bewohner der Wallburg mit den Siedlungen im Tal, die unter Umständen ganze andere Stämme waren, kommuniziert haben. Frühere Funde ließen darauf schließen.

Im Innern der Anlage ist man bei den Grabungen nahe der vermuteten Außenmauer auf eine sehr starke Brandschicht gestoßen. Bei den Untersuchungen fand man heraus, dass die mächtigen Wallpfosten dort nicht etwa im Boden des Befestigungswerkes verrottet sind, sondern gewaltsam über den vorliegenden Wallgraben gezogen wurden.

„Es muss ein sehr großes Feuer circa 250 vor Christus gewesen sein, das auch von einer kriegerischen Auseinandersetzung oder Erstürmung herkommen kann“, erklärt Martin Weinel und fügt an, dass man solche Merkmale auch an anderen Ausgrabungsstätten in Europa, die etwa zur selben Zeit existiert hätten, gefunden habe.

Das führe zu einigen Spekulationen, von Klimaverschiebungen bis hin zu Kultverhalten, die die Wissenschaft aber noch nicht habe klären können. Die Zerstörungen am Piepenkopf seien so vollständig gewesen, dass dort vermutlich nicht wieder aufgebaut und bewohnt worden ist.

Die Ausgrabungen mit den Studenten aus Großbritannien dienen nicht nur dem europäischen Austausch, sondern bringen auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse für alle Beteiligten. Zudem erhalten die Studenten in der Zeit, in der sie dort sind, ihre nötige Praxiserfahrung für ihre spätere Arbeit.

Am Ende ihrer Tätigkeit verewigen sich die Gruppen traditionell im Zelt, das während der Arbeiten für Wetterschutz sorgt. Außerdem gibt es noch einen Tag der offenen Tür, an dem alle interessierten Personen, die den Weg zum Piepenkopf finden, über die Ausgrabungen informiert werden.