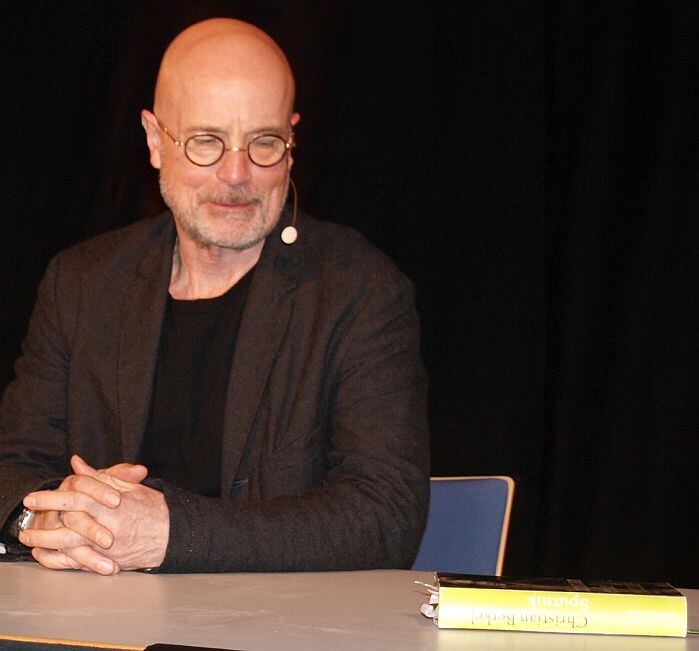

Lage. Volles Haus, aufmerksam lauschendes Publikum, lange Schlangen vor dem Büchertisch, wo Christian Berkel die frisch gedruckten Exemplare seines jüngsten Romans „Sputnik“ signiert: In der Aula des Schulzentrums Werreanger hat sich ein kulturelles Highlight ereignet. Und das Portrait auf dem Romancover ist – man mag es kaum glauben – er selbst. Eigentlich soll das Bild den jugendliche Protagonisten „Sputnik“ darstellen. Aber das Jugendfoto von Christian Berkel himself macht klar: Hier geht der Autor eine ganz enge Beziehung zur Hauptfigur seines Romans ein. „Sputnik“ ist der junge Christian Berkel, auch wenn die Erzählung nicht streng autobiographisch daherkommt, sondern fiktionale Elemente kunstvoll einflicht. Diese Kombination macht den Stil „autofiktionalen Erzählens“ aus. Rund 250 Zuhörer wissen nun genau, was das ist.

Erfolgsautor Christian Berkel beginnt seine Lesung dort, wo andere Menschen anfangen wegzuhören: bei der Zeugung. Und zwar nicht abstrakt, sondern sehr konkret – als Abenteuer eines einzelnen, hoch motivierten Spermiums. Dieses gewinnt das große Wettschwimmen, vereinigt sich mit der Eizelle und stellt überrascht fest: Ich habe eine Mutter. Willkommen im Leben.

Was folgt, ist eine Schwangerschaft, erzählt aus der Perspektive eines Wesens, das noch keine Steuer-ID hat, aber bereits über erstaunliche Selbstreflexion verfügt. Der Embryo kommentiert sein Dasein mit philosophischer Gelassenheit: Er spürt „die Kommunikation mit seiner Nahrungsquelle“, entwickelt eine intensive Mutter-Kind-Beziehung und genießt das Leben im Fruchtwasser als das, was es ist – ein Paradies mit Rundum-Vollversorgung. Keine Termine, keine Erwartungen, kein Debattenzwang. Alles da, immer warm, immer richtig. Ein Zustand, den „Sputnik“ später nie wieder erreichen wird. Nicht einmal ansatzweise.

Die Geburt markiert folgerichtig den Sündenfall. Aus dem Paradies geht es schnurstracks in den Horrortrip über: Enge, Atemnot, grelles Licht. Rauswurf statt sanftem Übergang. Wer hier noch an „Willkommen auf der Welt“ glaubt, hat offensichtlich noch nie zugehört, wie Berkel diese Szene liest – oder besser: spielt. Mit Stimme, Mimik und Gestik macht er klar, dass Literatur manchmal sehr nah an der Realität liegt. Auch wenn es höchst surreal zugeht. Man könnte fast sagen: Das Spermium hatte Pech mit der Anschlussverwendung.

Mit diesem fulminanten Einstieg hat Berkel das Publikum sofort auf seiner Seite. Die Herzen sind offen für die folgenden Geschichten aus Kindheit und Jugend seines Alter Egos „Sputnik“. Gleichzeitig wird klar, was autofiktional hier bedeutet: Wahres wird ausgeschmückt, Erfundenes fühlt sich wahr an, und Biologie ist weniger wichtig als Bedeutung. Der „Rauswurf aus dem Paradies“ wird zur Metapher für ein Leben, das von Sehnsüchten geprägt ist – nach Sicherheit, Geborgenheit, Rundumversorgung, Glück. Errungenschaften, die es später nur noch in abgeschwächter Form gibt. Vielleicht, so die unausgesprochene Frage, erinnern wir uns alle an dieses verlorene Paradies. Ganz tief drin. Noch vor der Sprache.

Auch der Name „Sputnik“ ist kein Zufall, sondern Symbol. Geboren zur Zeit des ersten Satelliten im All (1957), hätte der Junge nach der Geburt beinahe eine ganz andere Identität bekommen – wäre da nicht ein aufmerksamer Arzt gewesen, der die Verwechslung rechtzeitig entdeckt. Die Mutter allerdings bleibt skeptisch. Immer dann, wenn der Sohn sich besonders daneben benimmt, äußert sie den Verdacht: „Vielleicht bist du doch verwechselt worden.“ Ein elterlicher Schachzug, der bis heute und in so ziemlich allen Familien angewendet wird: Um den pubertierenden Nachwuchs so brutal zu treffen, wie man selbst verletzt worden íst.

Dass Sputnik als Teenager Camus’ Der Fremde liebt, überrascht nun wirklich niemanden mehr. Wer schon die eigene Geburt als surrealen Ausnahmezustand erlebt hat, erlebt „Absurdistan“ gewissermaßen als permanentes Déjà-vu. Berkel erzählt vom Schweigen über die Nazi-Vergangenheit – auf deutscher wie jüdischer Seite –, von Verdrängung und Vergessen als Nachkriegsstandard. Und davon, wie die Geschichte manchmal doch durchbricht. Etwa wenn der langhaarige deutsche Schüler in Frankreich gefragt wird: „Hey Deutscher, ist dein Friseur im Gefängnis?“

Der Ton kann plötzlich brutal realistisch werden. Etwa wenn die französische Gastgeberin beim Familienausflug nach Paris mit erschütternder Sachlichkeit über Nazi-Verbrechen berichtet. Wie Nazis jüdischen Jungen die Hände abgehackt haben, weil sie wirklich oder angeblich geklaut haben. Humor hat hier Pause; Betroffenheit macht sich breit. Geschichte meldet sich zurück.

Das Judentum taucht eher am Rand auf, aber nie beiläufig. Berkel erklärt, dass er nach jüdischem Abstammungsrecht Jude ist – mütterlicherseits –, obwohl er katholisch aufgewachsen ist und als Kind Messdiener war. Religiös lebt er sein Judentum nicht, aber es ist Teil seines Selbstverständnisses. Identität, so lernt man an diesem Abend, ist selten eindeutig, aber fast immer wirksam.

Besonders eindrücklich wird die Episode über einen Kriegsversehrten erzählt, der Schmerzen in einem Bein hat, das längst amputiert ist. Phantomschmerz. Für Berkel wird er zur Metapher für die Nachkriegsgesellschaft: ein Verlustschmerz über das, was unwiederbringlich weg ist – und trotzdem weiter weh tut.

Am Ende wird Berkel politisch. Das Schweigen, sagt er, sei zurück. Heute nicht mehr zwischen Generationen, sondern zwischen gesellschaftlichen Lagern. Man höre einander nicht mehr zu, grenze einander aus, moralisiere – auf allen Seiten. Dabei wäre Reden doch die bessere Strategie und könnte Brücken bauen.

Nach diesem Abend weiß man: Wer seine Lesung bei der Zeugung beginnt, hat offensichtlich vor, nichts auszulassen. Und wer es schafft, aus Fruchtwasser, Phantomschmerzen und Raumfahrt einen so klugen, berührenden und oft sehr komischen Abend zu machen, darf sich ruhig ein bisschen fühlen wie ein Satellit: unterwegs auf einer eigenen Umlaufbahn – aber in ständigem Kontakt mit dem Publikum.

- Redaktion

- Kontakt

Ich bin ein Zwitterwesen. Ein halbes Arbeitsleben lang Lehrer, die andere Hälfte Journalist. Und immer beides zugleich: Als Deutschlehrer habe ich meinen Schülern eine praktische Nutzung der Sprache abverlangt und mit ihnen „Zeitung in der Schule“ veranstaltet. Als Journalist in verschiedenen Tageszeitungen haben mich immer die Schüler dort – die sogenannten Volontäre – interessiert, denen ich unbedingt etwas beibringen wollte.

Jenseits der Ruhestandsgrenze mache ich nun auf Freier Mitarbeiter, statt die Füße hochzulegen. Warum? Weil ich’s kann und weil das Gehirn auf Touren gehalten werden will. „Die Realität ist immer zu wenig“, haben die Romantiker gesagt und hatten recht. Durch dokumentierende Aneignung mache ich mehr daraus: Realität wird gewissermaßen zur „Wirklichkeit“ potenziert. Deshalb habe ich eine eigene Online-Zeitung für Lage ins Leben gerufen: lage-aktuell.de Ich beanspruche den Titel: Nachhaltigster News-Lieferant für Lage (NNL). Deshalb arbeite ich ganz eng mit der LWZ zusammen. Artikel bleiben hier lange sichtbar und landen nicht – wie die Tageszeitung – sofort nach der Lektüre im Altpapier.

![Lage: 65. Stunksitzung des MGV Liederheim [mit Bildergalerie]](https://lwz24.de/wp-content/uploads/2026/01/2026-01-17-Liederheim-20-Robin-Schmidt-324x160.jpg)