Detmold/Kreis Lippe. Ab und zu bekommen wir etwas als Dreingabe. Wie den Keks zum Kaffee. Oder den 29. Februar. Einen Tag mehr im Jahr. So auch 2024. Heuer nämlich stehen 366 statt 365 Tage im Terminplaner. Alle vier Jahre taucht dieses Phänomen auf: Dann ist Schaltjahr. Das weiß so ziemlich jeder. Aber warum benötigen wir eigentlich Schaltjahre, wie sind sie entstanden und welche Ausnahmen gibt es?

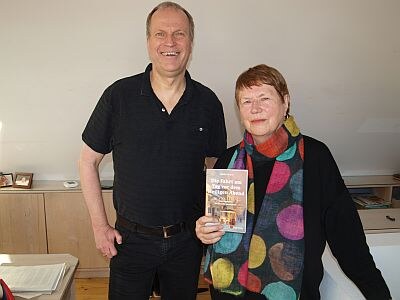

Einer, der die Hintergründe der kalendarischen Besonderheit kennt, ist Carsten Paul. Er unterrichtet am Stadtgymnasium Detmold neben Mathematik und Physik auch das Fach Astronomie. Im Gespräch mit der LIPPISCHEN WOCHENZEITUNG erklärt er, was für eine Bewandtnis es mit den Schaltjahren hat, inwiefern Julius Caesar beim 29. Februar mit von der Partie ist und warum einige hundert Jahre später auch ein Papst mitmischt, wenn es um den 366. Tag geht. Und dann sind da noch Sonne, Erde und Mond.

LIPPISCHE WOCHENZEITUNG (LWZ): Herr Paul, sind diese drei Himmelskörper an dem ganzen Durcheinander schuld?

Carsten Paul: „Schuld“ ist wohl eher das Streben des Menschen nach Ordnung und Zeitmessung. Schon unsere frühen Vorfahren haben nachweislich den Mond systematisch beobachtet und diese Beobachtungen später auch für einen Kalender genutzt. Spätestens, als die Menschen sesshaft wurden, was mit dem Betreiben von Landwirtschaft einherging, musste dieser lunare Kalender mit dem Sonnenjahr abgeglichen werden. Ein nicht ganz einfaches Unterfangen, da dessen Länge mit etwa 365 und ein Viertel Tagen kein Vielfaches der Zeitspanne zwischen zwei Vollmonden mit etwa 29,5 Tagen ist. Das führte zu Regeln für Schaltmonate.

LWZ: Seit wann gibt es Schaltjahre? Wer hat’s erfunden?

Paul: Jeder, der einen Kalender entwickelt hat, wird schnell auf das oben genannte Problem gestoßen sein. Im mitteldeutschen Goseck konnte man einen etwa 7.000 Jahre alten Holzkreis, einen Vorläufer der bekannteren Steinkreise, für die genaue Sonnenbeobachtung rekonstruieren. Wer sehr lange seine Beobachtungen gewissenhaft aufgezeichnet hat, wird erkannt haben, dass 19 Sonnenjahre recht genau 235 Mondmonaten entsprechen. Dieser so genannte Meton-Zyklus war unseren Vorfahren schon weit vor Meton (antiker griechischer Astronom des 5. Jahrhunderts vor Christus, Anm. d. Red.) bekannt. Ein Beleg dafür sind die in Mitteleuropa gefundenen Goldhüte, deren ältester Vertreter auf ein Alter von mindestens 3.500 Jahren geschätzt wird.

LWZ: Problem gelöst …?

Paul: Nicht ganz. Denn spätestens, wenn man die Länge eines Sonnenjahres genauer bestimmt, stellt man fest, dass weder 365 noch 366 Tage die korrekte Länge ergeben. Zählte man immer nur 365 Tage für ein Jahr, wanderte das kalendarische Jahresende im astronomisch korrekt bestimmten Jahr immer weiter nach vorne. Irgendwann läge dann der 31. Dezember im Sommer. Um diesen Effekt zu vermeiden, wurden für den solaren Kalender alle vier Jahre Schaltjahre eingeführt, in denen es 366 statt 365 Tage gibt. Diesen 46 vor Christus eingeführten Julianischen Kalender haben wir keinem Geringeren als Julius Caesar zu verdanken, der mit viel Weitsicht ägyptische Ideen aufgegriffen hat.

LWZ: Im Jahr 1582 gingen die Menschen am 4. Oktober ins Bett und wachten am 15. Oktober wieder auf. Was war da los?

Paul: Im Oktober 1582 strich Papst Gregor XIII. zehn Tage aus dem Kalender. Diese radikale Maßnahme war notwendig, um die Ordnung im Kirchenjahr wiederherzustellen. Denn leider war Caesars Reform nicht perfekt. Da das Sonnenjahr tatsächlich etwa elf Minuten kürzer als 365 und ein Viertel Tage ist, passte erneut das kalendarische Datum nicht mehr zu den astronomischen Ereignissen. Damit ergaben sich Probleme bei der Festlegung des im Christentum sehr wichtigen Osterdatums, welches mit einem Algorithmus berechnet wurde, der sich nicht an astronomischen Gesichtspunkten orientierte.

LWZ: Gibt es Schaltjahre tatsächlich alle vier Jahre?

Paul: Nein, denn neben dem Sprung im Datum musste für die Zukunft vorgesorgt werden. Allgemein ist bekannt, dass Schaltjahre jene Jahre sind, deren Jahreszahl sich durch vier teilen lässt. 2024 ist also ein Schaltjahr. Im Gregorianischen Kalender wurden zwei Zusatzregeln eingeführt, wonach durch 100 teilbare Jahre keine Schaltjahre sind, aber jene, die durch 400 teilbar sind, Schaltjahre bleiben.

LWZ: Es existieren noch andere „Schaltregeln“. Warum?

Paul: Es wird eine weitere Korrektur geben müssen, da in etwa 2.800 Jahren erneut eine Abweichung von einem Tag entstanden sein wird. Bei den Schaltregeln muss man aber auch die Tageslänge an sich im Blick haben. Deshalb wird aktuell halbjährlich entschieden, ob es eine Schaltsekunde gibt. Schaltsekunden werden nur am 30. Juni oder am 31. Dezember eingefügt. Wenn das passiert, dann folgt bei digitalen Anzeigen auf 23:59:59 Uhr nicht 00:00:00 Uhr, sondern erst 23:59:60 Uhr. Vorhersagen kann man übrigens die Schaltsekunden nicht so einfach, da die Erdrotation von mehreren Faktoren abhängig ist.

LWZ: Aus welchem Grund wird der zusätzliche Tag ausgerechnet im Februar angehängt?

Paul: Weil Januar und Februar als letzte Monate im römischen Kalender eingefügt wurden. Da der Februar dem Januar folgt, ist er der Monat, der die restlichen Tage für ein Sonnenjahr sammelt, nachdem allen anderen Monaten 30 oder 31 Tage zugewiesen wurden. Es war also durchaus sinnvoll, dem Februar auch den Schalttag zuzuweisen.

Das Interview führte Karen Hansmeier.